“海丝一号”就是这个计划的试验星,担负着验证整个技术可行性的重任。在团队内部,它被称为“01号”。

周坪回忆:整个2020年团队都没有休息。周末、“五一”、“十一”都在加班加点。熬夜是家常便饭,最常见的作息规律是测试间调试到夜里两三点,回家洗澡、换衣服、躺上几个小时,早上8点钟继续开干。

除了时间压力,还有一项巨大的考验就是“国产化”——“海丝一号”实现了核心元器件100%的国产化率。2020年前后,正是美国对华为的制裁措施全面升级的阶段,实现“海丝一号”SAR载荷的核心器件国产化是整个项目团队的共识。

但是,用国产化器件难度特别大,一些国产元器件本身也是新研发的产品,在使用中有很多问题。当时,因为某一个国产芯片,整个团队把一个单机翻了三版,相当于做了三次样机,才把问题解决掉。

周坪回忆,第三次做样机的时候,离最后发射只剩下四个月。“焦虑得睡不着,后面还有一系列的实验验证没做。”

想来想去,团队决定:即使发射延期,也要坚持国产化。“01号是整个‘天仙星座’试验星。如果核心元器件不能保证自给自足,即使这一颗上去了又怎么样?后面那些星被卡脖子了怎么办?人家一断供,你就没招了。”

巢湖一号

周坪告诉记者,运行至今,“海丝一号”累计已拍摄一万多景。

2021年7月25日,河南强降水。“海丝一号” 获取5600平方公里的SAR影像,数据提供给应急管理部国家减灾中心用于灾情评估。

今年年初,南太平洋岛国汤加火山爆发后,由于互联网和通讯网全部中断,汤加全国失联。 “海丝一号”分别于当地时间1月17日1时、1月18日0时,连续两晚成功获取汤加王国首都努库阿洛法地区与汤加王国洪阿哈阿帕伊火山地区的灾后SAR卫星影像。

没有“海丝一号”,就不会有后面的“巢湖一号”。

2021年9月28日,也就是在“海丝一号”上天9个月之后,中国电科38所在十三届中国航展上正式发布了“天仙星座”计划。构建部署在多个轨道面、96颗轻小型高性能SAR雷达卫星构成的“星座计划”一时间震惊业界。

“巢湖一号”就是96颗星中的首发星,团队内部称为“02号”。

相比“海丝一号”,“巢湖一号”进一步优化了卫星平台和雷达载荷设计,使得卫星在成像幅宽、分辨率、最大成像时长、数据传输、轨控等核心能力上均有了显著提升,并增加了区域多点目标的连续成像能力、精密定轨能力及在轨AI处理功能。

“02号的个头更大。”周坪说。“巢湖一号”比“海丝一号”的个头大了40%,能力也大幅提升。两颗卫星都在太阳同步轨道上运行,绕地球一圈的时间约在90分钟。但是同样绕这一圈,“海丝一号”只能拍摄2分钟,而巢湖一号则能拍摄5分钟。

两颗卫星相互倚靠,也宣告中国实现商业SAR双星组网运行。“当轨道上只有一颗遥感卫星时,你想拍到合肥,大概需要三到四天;但是当天上有两颗(海丝一号、巢湖一号),大概就只需要两天了。”周坪表示。

而伴随“天仙星座”计划逐步实现,一个遥感卫星网络将分阶段实现安徽、中国、全球的天级覆盖和“一小时重访”。

2022年2月27日11时06分,我国在文昌航天发射场使用长征八号运载火箭成功将包括“巢湖一号”卫星在内的22颗卫星发射升空,创造我国一箭多星新纪录。

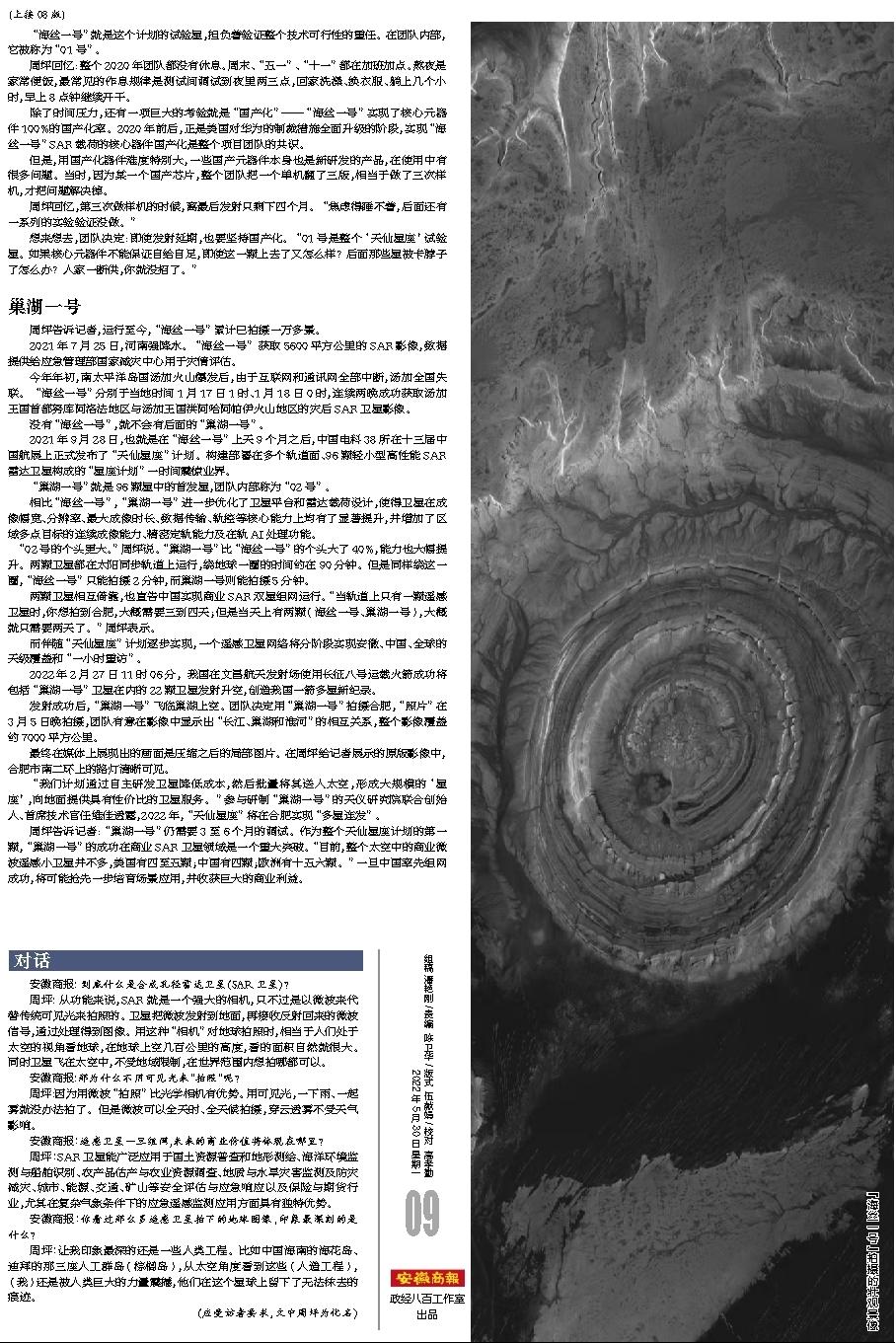

发射成功后,“巢湖一号”飞临巢湖上空。团队决定用“巢湖一号”拍摄合肥,“照片”在3月5日晚拍摄,团队有意在影像中显示出“长江、巢湖和淮河”的相互关系,整个影像覆盖约7000平方公里。

最终在媒体上展现出的画面是压缩之后的局部图片。在周坪给记者展示的原版影像中,合肥市南二环上的路灯清晰可见。

“我们计划通过自主研发卫星降低成本,然后批量将其送入太空,形成大规模的‘星座’,向地面提供具有性价比的卫星服务。”参与研制“巢湖一号”的天仪研究院联合创始人、首席技术官任维佳透露,2022年,“天仙星座”将在合肥实现“多星连发”。

周坪告诉记者:“巢湖一号”仍需要3至6个月的调试。作为整个天仙星座计划的第一颗,“巢湖一号”的成功在商业SAR卫星领域是一个重大突破。“目前,整个太空中的商业微波遥感小卫星并不多,美国有四至五颗;中国有四颗;欧洲有十五六颗。”一旦中国率先组网成功,将可能抢先一步培育场景应用,并收获巨大的商业利益。

对话

安徽商报: 到底什么是合成孔径雷达卫星(SAR卫星)?

周坪: 从功能来说,SAR就是一个强大的相机,只不过是以微波来代替传统可见光来拍照的。卫星把微波发射到地面,再接收反射回来的微波信号,通过处理得到图像。用这种“相机”对地球拍照时,相当于人们处于太空的视角看地球,在地球上空几百公里的高度,看的面积自然就很大。同时卫星飞在太空中,不受地域限制,在世界范围内想拍哪都可以。

安徽商报:那为什么不用可见光来“拍照”呢?

周坪:因为用微波“拍照”比光学相机有优势。用可见光,一下雨、一起雾就没办法拍了。但是微波可以全天时、全天候拍摄,穿云透雾不受天气影响。

安徽商报:遥感卫星一旦组网,未来的商业价值将体现在哪里?

周坪:SAR卫星能广泛应用于国土资源普查和地形测绘、海洋环境监测与船舶识别、农产品估产与农业资源调查、地质与水旱灾害监测及防灾减灾、城市、能源、交通、矿山等安全评估与应急响应以及保险与期货行业,尤其在复杂气象条件下的应急遥感监测应用方面具有独特优势。

安徽商报:你看过那么多遥感卫星拍下的地球图像,印象最深刻的是什么?

周坪:让我印象最深的还是一些人类工程。比如中国海南的海花岛、迪拜的那三座人工群岛(棕榈岛),从太空角度看到这些(人造工程),(我)还是被人类巨大的力量震撼,他们在这个星球上留下了无法抹去的痕迹。

(应受访者要求,文中周坪为化名)