作为中国古代四大发明之一的印刷术为世界文明作出了巨大贡献,这已是举世公认的事情。但是这里所说的印刷术,主要是指雕版印刷术,而同样可以作为中国古代科技水平代表的活字印刷术,虽然在北宋时即已出现在当时士大夫的文献记载当中,却一直未能获得广泛应用与关注。至于其中的泥活字,更是小众当中的小众,传世文献极少,但是正所谓“物以稀为贵”,流传到今日的泥活字印本古籍便显得弥足珍贵。而提起泥活字,就不能不提生活在清朝中后期的安徽泾县人翟金生。此人耗费三十年之功,造出泥活字十万余枚,印刷多部文献传世,为中国古代的泥活字印刷术的存在,从实物、文献和记载等三个方面提供了完整的证据链。

相信很多人至今仍对2008年北京奥运会开幕式上那一幕惊心动魄的活字印刷术表演记忆犹新。两块LED大屏中央,894位战士组成的字模方阵,通过阳文反文字模不断起伏变幻,构建出涟漪、波浪、长城、花海,还有三个醒目的“和”字。这段表演,不仅让中国传统活字印刷术站到了世界的面前,更向世界展示了中华民族以和为贵的精神。

“中国古代四大发明”的概念是由英国汉学家李约瑟提出的,指的是造纸术、指南针、火药、印刷术,被世界科技史认可。这四大发明,不仅推动了中国古代政治、经济、文化的发展,经由各种途径传至西方后,对世界文明也产生了巨大影响。

雕版印刷术出现于唐末五代时期,来源于劳动人民对印章与石刻经验的总结。活字印刷的出现则要稍晚一些,北宋时沈括在《梦溪笔谈》中关于毕昇发明“胶泥活字”的记载,是我们所能见到的最早记录,但是宋代并未有活字印本流传于世。据沈括记载,毕昇用粘土刻成单个字模,用火烧硬,然后把这些活字模排列在铁制框子里,再把排好的铁版置于火上烘烤,待药稍熔化,再用一块平板在上面按压,使字面平整,则可印书,其原理与当代铅印技术基本相同。

元代农学家王 制作出木活字,并以此印刷了《旌德县志》;明代弘治、正德年间,无锡华、安两家以铜活字印刷名世;清代前期则有政府主持的两次大规模活字印书,分别是雍正年间的铜活字本《古今图书集成》,以及乾隆年间的木活字本《英武殿聚珍版丛书》。由此可见,中国古代的活字印刷术虽然一直不能与雕版印刷分庭抗礼,但是这项技术仍然得以流传下来,并取得一定进步。

以我们现代人的眼光看来,雕版印刷应该远没有活字印刷便利。前者的每一种板片只能印刷一种书籍,而且由于规模庞大,存储也颇为不易。活字印刷将雕版中的汉字拆解成一个个活动的字模,通过拼合重组,一套充足的活字能够用来印刷多种书籍,造价更低廉,也更易保存。

但是事实上,一直到清末,雕版印刷都还是古代印刷业的绝对主流,看起来方便灵活的活字印刷并没得到过大范围推广,为什么?

主要原因还是技术水平达不到要求。毕昇的时代,很难烧制出特别整齐划一的胶泥活字,几百个字拼成一个版,凹凸不齐,美观程度比不上雕版印刷;烧制出的泥活字强度不够,印不了几张就损毁字模,效率不比雕版;还有一个重要原因,就是成本不占优势,刻字工与排字工就是两套人力成本,商家自然没什么推广动力。

此外,因为缺乏实物证据,后人甚至对泥活字是否真能用来印刷都表示怀疑。胡适先生曾说,“火烧胶泥作字,似不合情理,也许毕昇所用是锡类”;而研究中国科技史的美国学者斯文格尔则断言,“毕昇的活字是金属做的。所谓胶泥刻字,乃是作铸字的范型。”

但是,在清朝中后期,有一位安徽泾县的穷书生,用三十年心血造出十万枚泥活字,并从古稀之年开始,先后用所造泥活字排印成《泥板试印初编》《泥板试印续编》《修业堂集》《仙屏书屋初集诗录》和《水东翟氏宗谱》等五部著作,彻底推翻了一批中外学者曾认为泥活字不能印书的臆断。他,就是翟金生。

翟金生在安徽文化科技史上占有重要地位。泥活字实物,安徽博物院和中国科学技术大学拥有部分珍藏;泥活字印本及有关文字记载,安徽省图书馆也有保存。这就共同为中国古代的活字印刷术提供了最为完整的证据链。安徽省图书馆党委委员、参考咨询部主任朱开忠说:“这三项材料齐全,才能雄辩地、完整地勾勒出活字印刷术的真实轨迹”。

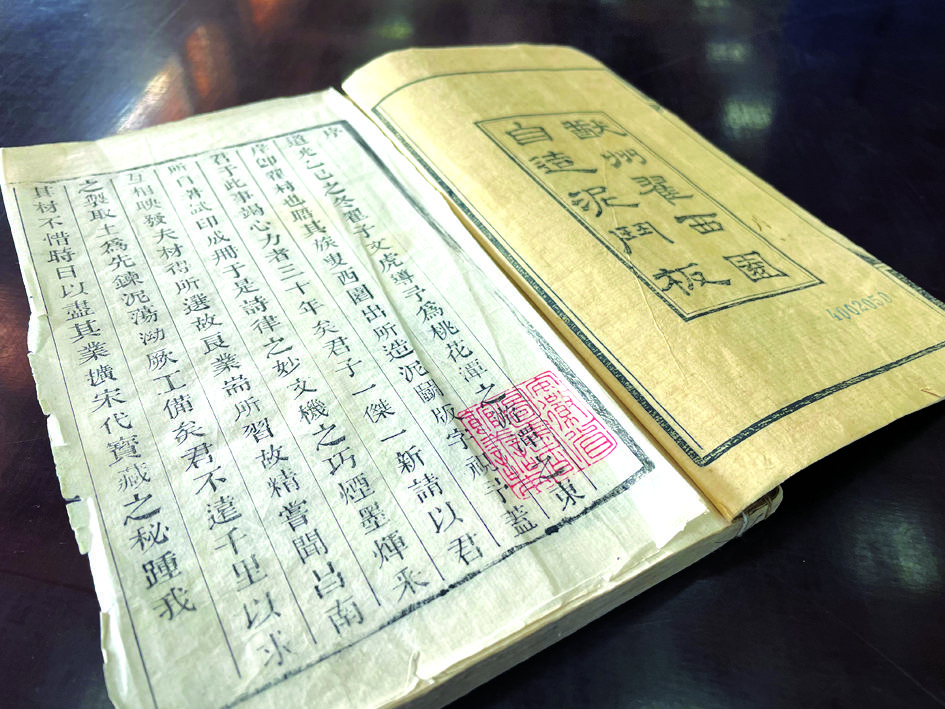

朱开忠介绍,2008年3月,国务院公布的首批《国家珍贵古籍名录》中,安徽省图书馆珍藏的《泥板试印初编》和《仙屏书屋初集诗录》均榜上有名。2009 年 5月,国务院公布的第二批《国家珍贵古籍名录》中,安徽省图书馆珍藏的《水东翟氏宗谱》名列其中。翟氏用泥活字排印的3 部古籍,全部入选国家珍贵古籍名录,这充分证明了其泥活字印本的文物价值和艺术价值。

翟金生,字西园,生于清乾隆三十九年(1774),安徽泾县水东翟家龙潭坑人。靠教书为生,工诗学,善书画。作为一名山村秀才,他的艺术才能和文学成就,在当地颇有声誉。

据记载,翟金生是个好古之士,喜欢从古书堆中找乐趣,对民间一些手工艺制品也善于模仿,常得到左邻右舍夸奖,这为他造泥活字提供了最大优势:兴趣。

他醉心于制作泥活字,还有一个原因:翟氏家境贫寒,却很喜欢读书,“惟愁纸贵”,经常因为不能拥有心爱之书叹息。他希望更多像自己一样穷苦的读书人能够更方便地获得书籍,也成为他自造泥活字的巨大动力。

他从古书里找方法,书本里记载的毕氏泥活字印书法和王氏木活字印书法,都为他提供了技术指导。他主要是根据毕昇遗法,并结合后来铜活字和木活字印书的经验,发展出翟氏泥活字制作法。

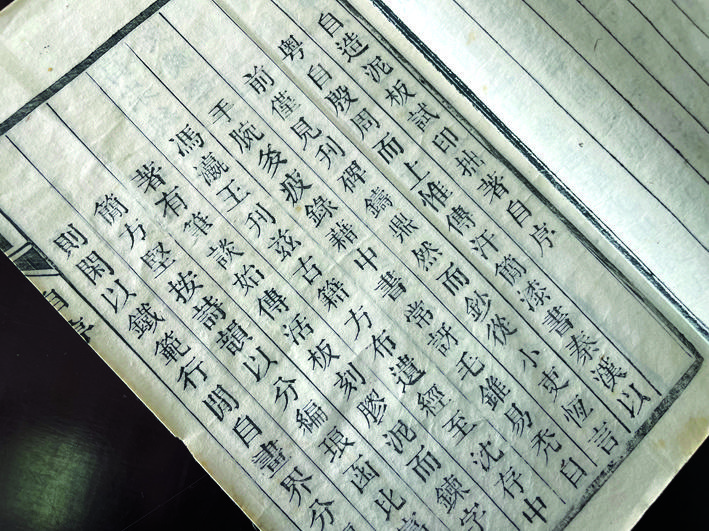

据朱开忠介绍,从存世的泥活字及其所印著作来看,翟氏泥活字可分成5 种大小不同的字体:其中最大的长 0. 9cm,宽 0. 85cm,相当于现代 1 号宋体字;最小的长 0. 3cm,宽 0. 2cm,比现代的小5号宋体字还要小。此外,还有相当数量的白丁(作为填空用,相当于现代铅印中的空铅) 和各种型号的阴文正体字。翟金生虽然自谦为“雕虫小技”,但友人黄爵滋由衷称赞他,“扩宋代宝藏之秘,踵我朝聚珍之传,此其有俾载籍,将为不朽功臣。”

翟金生在研究、制造泥活字过程中,始终得到家人朋友的支持,这点特别不容易。尤其是他计划拿出所制泥活字,试印其生平所著各体诗文及联语时,其儿子、侄子、内侄、孙子、学生等都积极响应,分别帮助造字、拣字、校字、归字,友人包世臣、黄爵滋还分别作序宣传。

在大家的通力支持下,《泥板试印初编》终于在道光甲辰年(公元1844年) 问世,半页8行,行18字,共123页,分上下两册装订。字划均匀整洁,纸墨清晰,印刷精良,丝毫不逊色于木活字印刷。此后,他又分别排印出了其他四种著作。

朱开忠说,特别让人佩服的是,清咸丰七年(公元1857年),翟金生已经82岁高龄,还让孙子翟家祥用他创制的翟氏泥活字,将明嘉靖年间由翟震川修订的翟氏旧谱进行排印,这就是泥活字本《泾川水东翟氏宗谱》。

中国刻书史上曾有过三个时代:杭刻时代、苏刻时代、徽刻时代。

徽州刻书是明清时期在全国极具影响力的一大派别,世称“徽版”,对我国刻书业做出过两大重要贡献。一是于明万历年间创制并推行了方体字,使刻书字体在规范化上跨出一大步;另一是在万历中后期刊刻了大量极其精美的插图和画谱。在徽版影响下,各地版画艺术迅速发展起来,最终诞生饾版印刷,达到了套版印刷技术的顶峰。

明清时期,徽州刻书天下闻名,私家坊刻灿若繁星。翟金生作为徽州人,对印刷行业自然不陌生。不过他尝试泥板印刷,和清代木活字的流行更加有关。当时,用木活字排印大部巨著成为书家时尚。印书范围也从经史子集,发展到群众喜爱的民间文学以及方志、宗谱等。徽州民间还出现了《水浒全传》《聊斋志异》《红楼梦》等活字印本。

但是当时的木活字总体质量不高。包世臣曾说:木活字“印及两百部,则字划涨大模糊,终不若泥板之千万印而不失真也”。鉴于此,翟金生在读了沈括《梦溪笔谈》所记载的毕昇泥活字造字法后,决心把这一古法继承并应用起来。

经过三十年“似石蜂釆花而酿蜜,镇日经营,狐集腋成裘,频年积累”,他完成十万字模,已是古稀之年。翟氏把这批泥字称为泥斗版。为纪念这批泥活字制作成功,他试印了自己的诗集,取名《泥板试印初编》。后来,又为好友黄爵滋印制诗集《仙屏书屋初集》。

如今,几千枚翟氏活泥字实物,被分别收藏在中国科学院自然科学史研究所和中国历史博物馆。这些泥活字质地坚硬,如骨角一般,并不像大家想象的脆弱不堪。而从省图所藏的泥活字印本质量来看,无论是纸张还是笔墨,质地都非常精良,字迹清晰可见。若不是特地标明是泥活字版印刷,和普通雕版印刷的古籍很难分辨。

中国科学技术大学的张秉伦教授,是中国当代科学史教育家,长期从事安徽科技史研究工作,在泥活字、秋石方、宣纸等研究领域造诣深厚。20世纪80年代,张教授也曾造出过一批泥活字,代表中国古代科技成就赴美国展览,轰动一时。

鸦片战争之后,西方机器印刷技术传入中国,传统刻书业急剧衰落,各地雕版刻印业相继淘汰,泥活字印刷术也成为时代绝唱。虽然实际应用已微乎其微,但文明和历史都是一点一滴进步的。翟金生在安徽科技史、出版史、印刷史和文化史上,依然有着举足轻重的地位。

朱开忠说,五种泥活字印本中,省图收藏的《泥板试印初编》最为典型,该书为翟氏自刻、自编、自著、自印,在世界印刷史上都很罕见,它充分证明了我国古代劳动人民的聪明和智慧。翟氏泥活字为安徽文化走向全国、走向世界作出了重要贡献,也在世界文化史上留下了浓墨重彩的一笔。

通讯员 常虚怀 安徽商报融媒体记者 陶妍妍 王素英 文/摄