为深入挖掘馆藏古籍文献中的廉洁思想,充分发挥文旅系统在廉洁文化中的阵地作用,让古籍中的廉洁文化“活”起来,9月6日至10月10日,由安徽省纪委监委宣传部、安徽省纪委监委驻省文化和旅游厅纪检监察组指导,省文化和旅游厅直属机关党委和省图书馆共同主办的以“清心守廉洁,直道为奉公”为题的廉洁文化包公主题馆藏古籍文献展,在省图书馆西北楼一楼展厅正式开展。一个月的时间接待参观人员7000多人次,不仅引领观众深刻了解包公竭忠尽孝、清正廉洁、刚正不阿、铁面无私的美誉清名,也充分说明了省图馆藏的丰富。包公,可能是中国历史上最有名的“公务员”了。从京剧《铡美案》到电视剧《包青天》,他秉公办案铁面无私的青天大老爷形象深入人心。包青天的故事不仅国人耳熟能详,在海外的影响力也非常大,很多人可能都不知包拯是宋朝人,但一定听过狸猫换太子的故事。历史上真实的包公,究竟是怎样一个人?长得黑吗?尚方宝剑谁给的?真有展昭在帮他吗?那三口铜铡又是谁赐的?

包拯(999~1062),字希仁,庐州(今安徽合肥)人。北宋天圣五年(1027)进士,累官至枢密副使,卒后谥孝肃。包拯赋性刚直,是百姓心中“清官廉吏”的典范,生前已被百姓尊称“包公”、“包青天”,后世更演化成一个正能量的文化符号,是安徽人民的骄傲。

安徽省图书馆所藏与包拯有关的古籍颇为丰富,已形成独具特色的地方文献专藏。今天,让我们跟随这些典籍和专家的解读,一步步还原真实的包拯,了解这位伟大政治家波澜壮阔的一生。

『文化包拯』与『典籍包拯』

在安徽省合肥市的包公祠里,有一尊包公塑像。包大人在“色正芒寒”的匾额下正襟危坐,长须长眉,面庞清瘦,鼻直口方。最重要的,额头上并没有月牙,皮肤也不见得多黑。

包公是宋代人,流传下来的只有画像。故宫里存有一张宋人所画包拯像,和京剧中的“黑脸包公”大相径庭。现存文献中,关于包公长相的描述只有六字:“面白皙,有丰仪。”这条记载应该可信,因为它出自宋朝人张田之口。

但清代侠义公案小说《三侠五义》中却写,包公刚出生时是个“黑漆漆、亮油油、赤条条的小儿”。在元话本里,包拯生下来头顶三只角,不讨父亲喜欢,所以由大嫂养育成人。包拯不仅能查明狸猫换太子,还能怒铡驸马爷陈世美,一系列离奇断案故事,建构出一个“文化包拯”,活跃在杂剧、话本、评弹、民间传说中,寄托着老百姓向往清官的朴素愿望。

而我们此次,则跟着安徽省图书馆的馆藏典籍,一起来寻访“典籍中的包拯”——一个在历史上真实存在过,清廉公正、心怀天下的治国能臣。

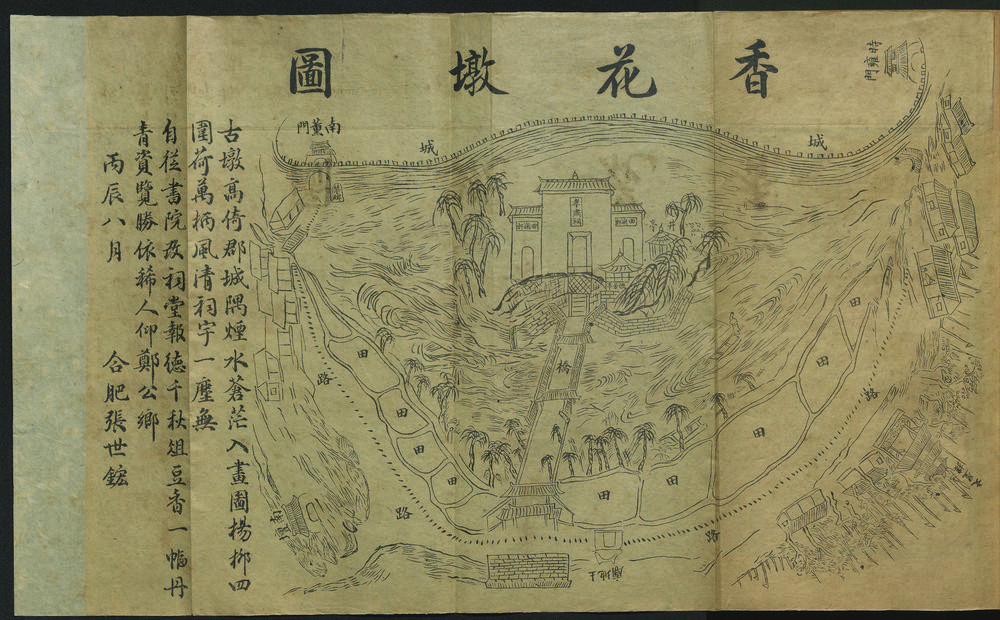

据安徽省图书馆历史文献部副主任常虚怀介绍,千百年来,包公事迹依托古籍流传至今,安徽省图书馆所藏与包拯有关的古籍颇为丰富,已形成独具特色的地方文献专藏。奏议类有多个不同版本的《包孝肃公奏议》,及《五朝名臣言行录》《国朝诸臣奏议》《历代名臣奏议》等;方志类有《康熙庐州府志》《光绪续修庐州府志》《庐州卫志》《雍正合肥县志》《嘉庆合肥县志》《香花墩志》等;谱牒类有《包氏支谱》《包氏家乘》等;民间文学则有宋代以降的各种话本、杂剧和小说。其中有不少善本珍本,比如《五朝名臣言行录》为元刻本,已入选第四批《国家珍贵古籍名录》《包待制智赚生金阁》等杂剧则是明万历刻本。

包拯之孝

包拯谥号“孝肃”,除“铁面无私辨忠奸”外,另一被传颂的美德就是“孝”。

包拯出身于官宦之家,父亲包令仪也是进士出身的官员。公元1027年,29岁的包拯考取进士甲科,但是直到10年后,39岁的包拯才到天长县(今安徽天长)任知县,正式开启仕途。

这是怎么回事呢?

包拯上有两个哥哥,都因病早逝,给父母很大打击。包拯考取进士后,朝命其以大理评事知建昌县。此地今属江西,考虑到父母年迈,包拯上书请求改派一个较近的地方任职,于是改为监和州税,但父母还是觉得远,让包拯独自赴任。面临这种情形,包拯果断辞官,回家尽孝。

国家好不容易选拔出一个人才,说停薪留职就停薪留职,这合理吗?

安徽大学历史系周怀宇教授解释说,这在当时是合情合理的。

首先,从唐朝开始,孝道文化就被认可与传颂。唐玄宗还曾把孔子的《孝经》刻成碑文,放入碑林中,教化百姓,把对父母的孝心与对君主的忠心对应起来。宋代对孝文化也非常重视,如果哪个官员不守孝道,是要受到处分的。对君王尽忠,对父母尽孝,是符合时代潮流的选择。

其次,包拯这10年并没有“躺平”,而是厚积薄发的十年。周教授说,当时的进士,可能比今天的博士水平还要高一些。但面对选拔,寒窗苦读的更多是理论知识,培养的是“做题家”;包拯的父亲本就曾任地方官,有丰富的实践经验,伺候在父亲身边,更像是在博士后流动站学习,对包拯后来成为一名充满智慧的好官,有非常重要的作用。

周怀宇教授特别介绍说,他曾让自己的学生做过一篇有关包拯尽孝10年的论文,考证了那10年对包拯一生的影响。包拯研究专家杨国宜教授的《包拯集校注》里,收有包拯的众多奏议,他为大宋王朝报效26年,写过189封奏章,都非常有份量,他有很强的经济思维,面对边境事务态度也非常强硬,他的很多奏章对社会发展都起了积极促进作用。周教授和学生们考证过,包拯的奏议中,引用过42种典籍,如《史记》《汉书》等,有着严谨的理论基础,而这些治国理政知识的储备与积累,正来自那十年的广泛阅读和深入思考。

回乡尽孝的10年,既是他为父母尽孝的十年,也是磨砺自己的十年。正因那十年苦读与思考,让他在从政之初就很善于解决实际问题。

包拯之廉

在知天长县任上仅过了一年有余,包拯就升官了,升任为知端州(今广东肇庆),他到任后立即就革除了当地的一项敝政。

原来,端州特产一种砚台,号称端砚,每年需向朝廷进贡,地方官往往借此谋取私利,向当地索取的数量远远超过朝廷规定的贡数。包拯上任后一改陋习,严格按照贡数征收,“命制者才足,岁满不持一砚归”。

文献里,包拯唯一留下的诗作是《书端州郡斋壁》:“清心为治本,直道是身谋。秀干终成栋,精钢不作钩。仓充鼠雀喜,草尽兔狐愁。史册有遗训,毋贻来者羞。”风骨凛然,可视为包拯立身处事的宣言书,预示了他贯穿一生的为官准则——“廉”。

周怀宇教授说,包拯的偶像是辅佐唐太宗共创“贞观之治”的唐朝名相魏徵。他后来官至副相,级别很高,但从政近三十年,依然保持初心,“衣服、器用、饮食如布衣时”,一生都过着粗茶淡饭的清简生活。

包拯不仅严于律己,他还给后代留下了一个风骨凛然的家训:“后世子孙仕宦,有犯赃滥者,不得放归本家;亡殁之后,不得葬于大茔之中。不从吾志,非吾子孙。”

包拯的幼子包绶,后来成为宰相女婿,历任将作监丞、国子监丞、汝州通判等职,一生刚正不阿,清苦守节,在去潭州任职路上病故,箱子里除了诰命、书籍、文稿外,没余下一文钱。包拯的孙子包永年也是位清官,去世后还是靠两位堂弟资助,才置办上棺木入土为安。

嘉祐八年(1063)八月,包拯归葬于合肥县公城乡公城里(今合肥市东郊大兴集双圩村)。1973年,合肥市东郊大兴集北宋包拯家族墓群在考古清理发掘时,出土了50余件随葬品,大都是陶瓷器、铜镜、铜钱、银压胜钱等,没一件贵重的金器或玉器,从侧面证实了包拯及其家族世代恪守清廉家训的美德。

包拯之刚

“开封有个包青天,铁面无私辨忠奸。”这首歌传唱度很高,很多人以为包拯一直在开封府当府尹。其实,包拯于1057年3月任权知开封府,1058年6月离任,任期只有1年多。包拯职场生涯丰富,可以说各岗位都历练过,为什么最被记住的还是权知开封府呢?而且,开封府作为北宋首都,寇准、欧阳修、范仲淹等名人都管理过,为什么独独包拯被记住呢?

周怀宇教授说,虽然只有短短一年,但他却改革了当时的司法制度。当时百姓想打官司,一般不能直接把状纸上交官署。包拯却大开正门,让蒙冤受屈的百姓都可直接上堂陈述案情,没人敢说情,红包也送不出去。虽然自己的工作量大大增加,但下面办事的小吏再不敢欺瞒,百姓拍手称快。又因开封是首府,各地纷纷效仿,大大推动了北宋的司法透明度。

周教授还说,包拯处理政务非常有决断力。某次开封失火,大家纷纷灭火,却有群无赖乘火打劫,还起哄戏弄包拯,问他“是到甜水巷取水,还是到苦水巷取水?”包拯命人立刻斩杀了这些无赖,“由是人益畏服”,从此开封民众更加畏惧包拯。

史料中的包拯,为官刚正,遇到他觉得不妥的事,会一直上书进谏,皇亲国戚都怕他。当时开封府内有一条运河,南方粮食全靠这条河道运进来。有朝中官员和名门望族私建园林,致使河道淤堵,恰好发大水,包拯就把那些园林全拆了。

周教授笑着说,有意思是,一年后包拯调任中央,接任他的是欧阳修,史学上有“包严欧宽”的说法,虽然风格不同,欧阳修治理得也很好。

任何朝代的政治环境都是复杂的,包拯为官数十载能取得如此成就,除开他自身卓越的工作能力之外,也离不开大老板宋仁宗一贯的信任与支持。正如唐太宗与魏徵一样,宋仁宗与包拯也是流传后世的一对名君贤臣的典范。

包拯之神

鲁迅先生曾说,塑造人物有两种方法:一种是从生活中找一个原型作范本;另一种是杂取多个原型融汇到一个人物上。从杰出的政治家到神探,从“典籍包拯”到“文学包拯”,从“人”到“神”,无疑,是通过第二种方法塑造出的。

包拯能成为一个大IP,和宋朝的文艺繁荣有很大关系。当时以官员破案为核心的公案小说成为一种文学类型,作家们选取人物原型时,首先想到的是同时代以刚直闻名朝野的名臣包拯。元杂剧里包拯断案的故事更多,剧情几乎全部虚构,此时包拯已被神话到“日断阳夜断阴”的程度。明清小说里的包公探案故事,案情往往并不复杂,大量笔墨用在刑讯坏人和处置犯人的细节上,今天看着觉得太严酷,但当时民众却很喜欢,因为他们身处专制、腐败的时代,在现实中没有机会惩治恶人,只能通过这些艺术加工过的故事,发泄内心压抑的情绪。

北宋距今一千多年,“包青天”的故事也在不断推陈出新。“文艺包拯”虽与真实的历史人物相去甚远,却寄托了百姓向往官员清廉、社会清朗的朴素愿望。

1987年,合肥市人民政府迁葬包拯于包河之南。重建的包公墓皆从宋制,古朴清幽,肃穆森然。“寒泉秋菊播廉吏之清芬,朗月光风增庐阳之名胜”,来此拜谒者,无不对这位千年前的清官油然起敬。

通讯员 常虚怀 安徽商报融媒体记者 陶妍妍 王素英 文/摄