(上接1版)

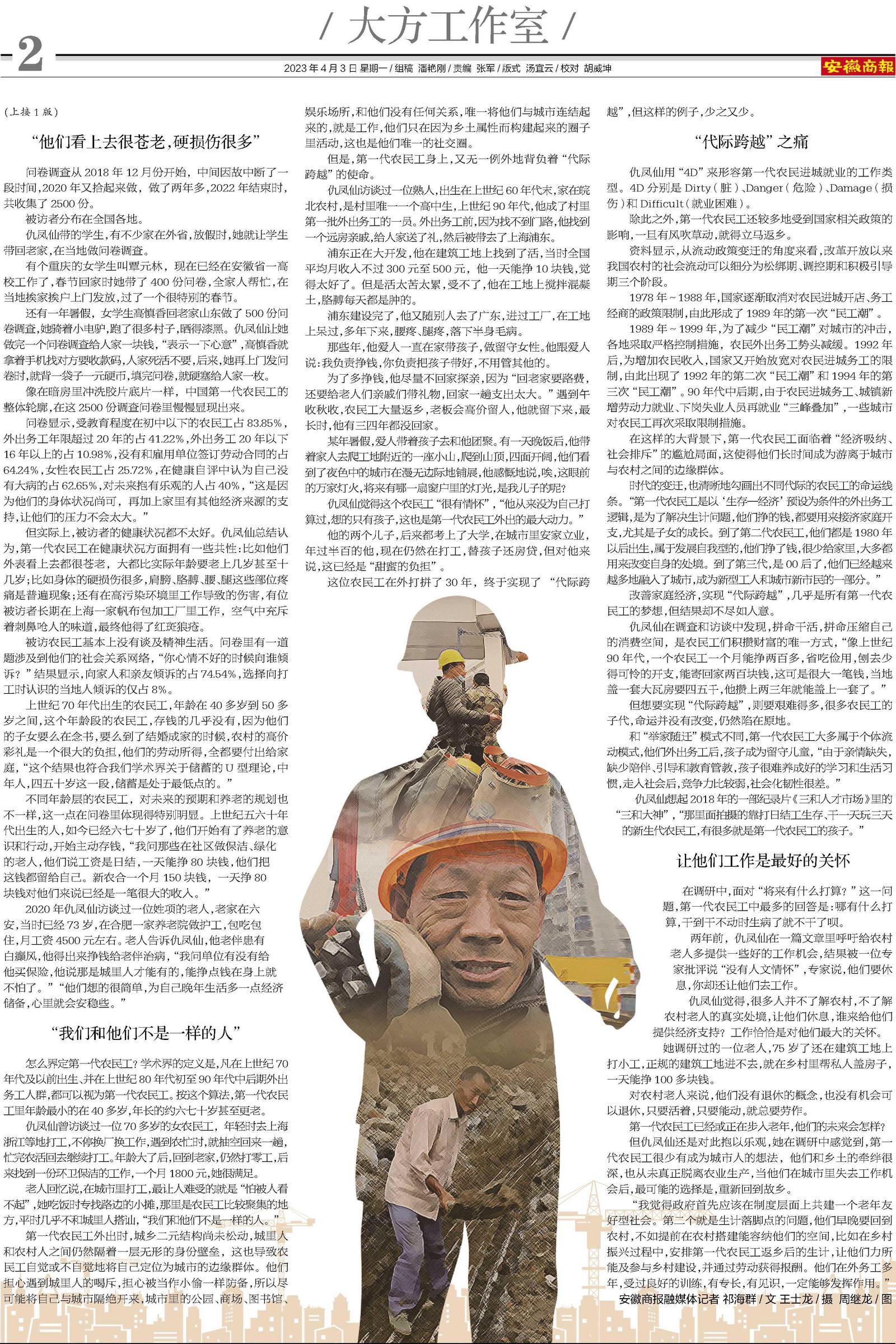

“他们看上去很苍老,硬损伤很多”

问卷调查从2018年12月份开始,中间因故中断了一段时间,2020年又拾起来做,做了两年多,2022年结束时,共收集了2500份。

被访者分布在全国各地。

仇凤仙带的学生,有不少家在外省,放假时,她就让学生带回老家,在当地做问卷调查。

有个重庆的女学生叫覃元林,现在已经在安徽省一高校工作了,春节回家时她带了400份问卷,全家人帮忙,在当地挨家挨户上门发放,过了一个很特别的春节。

还有一年暑假,女学生高慎香回老家山东做了500份问卷调查,她骑着小电驴,跑了很多村子,晒得漆黑。仇凤仙让她做完一个问卷调查给人家一块钱,“表示一下心意”,高慎香就拿着手机找对方要收款码,人家死活不要,后来,她再上门发问卷时,就背一袋子一元硬币,填完问卷,就硬塞给人家一枚。

像在暗房里冲洗胶片底片一样,中国第一代农民工的整体轮廓,在这2500份调查问卷里慢慢显现出来。

问卷显示,受教育程度在初中以下的农民工占83.85%,外出务工年限超过20年的占41.22%,外出务工20年以下16年以上的占10.98%,没有和雇用单位签订劳动合同的占64.24%,女性农民工占25.72%,在健康自评中认为自己没有大病的占62.65%,对未来抱有乐观的人占40%,“这是因为他们的身体状况尚可,再加上家里有其他经济来源的支持,让他们的压力不会太大。”

但实际上,被访者的健康状况都不太好。仇凤仙总结认为,第一代农民工在健康状况方面拥有一些共性:比如他们外表看上去都很苍老,大都比实际年龄要老上几岁甚至十几岁;比如身体的硬损伤很多,肩膀、胳膊、腰、腿这些部位疼痛是普遍现象;还有在高污染环境里工作导致的伤害,有位被访者长期在上海一家帆布包加工厂里工作,空气中充斥着刺鼻呛人的味道,最终他得了红斑狼疮。

被访农民工基本上没有谈及精神生活。问卷里有一道题涉及到他们的社会关系网络,“你心情不好的时候向谁倾诉?”结果显示,向家人和亲友倾诉的占74.54%,选择向打工时认识的当地人倾诉的仅占8%。

上世纪70年代出生的农民工,年龄在40多岁到50多岁之间,这个年龄段的农民工,存钱的几乎没有,因为他们的子女要么在念书,要么到了结婚成家的时候,农村的高价彩礼是一个很大的负担,他们的劳动所得,全都要付出给家庭,“这个结果也符合我们学术界关于储蓄的U型理论,中年人,四五十岁这一段,储蓄是处于最低点的。”

不同年龄层的农民工,对未来的预期和养老的规划也不一样,这一点在问卷里体现得特别明显。上世纪五六十年代出生的人,如今已经六七十岁了,他们开始有了养老的意识和行动,开始主动存钱,“我问那些在社区做保洁、绿化的老人,他们说工资是日结,一天能挣80块钱,他们把这钱都留给自己。新农合一个月150块钱,一天挣80块钱对他们来说已经是一笔很大的收入。”

2020年仇凤仙访谈过一位姓项的老人,老家在六安,当时已经73岁,在合肥一家养老院做护工,包吃包住,月工资4500元左右。老人告诉仇凤仙,他老伴患有白癫风,他得出来挣钱给老伴治病,“我问单位有没有给他买保险,他说那是城里人才能有的,能挣点钱在身上就不怕了。”“他们想的很简单,为自己晚年生活多一点经济储备,心里就会安稳些。”

“我们和他们不是一样的人”

怎么界定第一代农民工?学术界的定义是,凡在上世纪70年代及以前出生、并在上世纪80年代初至90年代中后期外出务工人群,都可以视为第一代农民工。按这个算法,第一代农民工里年龄最小的在40多岁,年长的约六七十岁甚至更老。

仇凤仙曾访谈过一位70多岁的女农民工,年轻时去上海浙江等地打工,不停换厂换工作,遇到农忙时,就抽空回来一趟,忙完农活回去继续打工。年龄大了后,回到老家,仍然打零工,后来找到一份环卫保洁的工作,一个月1800元,她很满足。

老人回忆说,在城市里打工,最让人难受的就是“怕被人看不起”,她吃饭时专找路边的小摊,那里是农民工比较聚集的地方,平时几乎不和城里人搭讪,“我们和他们不是一样的人。”

第一代农民工外出时,城乡二元结构尚未松动,城里人和农村人之间仍然隔着一层无形的身份壁垒,这也导致农民工自觉或不自觉地将自己定位为城市的边缘群体。他们担心遇到城里人的喝斥,担心被当作小偷一样防备,所以尽可能将自己与城市隔绝开来,城市里的公园、商场、图书馆、娱乐场所,和他们没有任何关系,唯一将他们与城市连结起来的,就是工作,他们只在因为乡土属性而构建起来的圈子里活动,这也是他们唯一的社交圈。

但是,第一代农民工身上,又无一例外地背负着“代际跨越”的使命。

仇凤仙访谈过一位熟人,出生在上世纪60年代末,家在皖北农村,是村里唯一一个高中生,上世纪90年代,他成了村里第一批外出务工的一员。外出务工前,因为找不到门路,他找到一个远房亲戚,给人家送了礼,然后被带去了上海浦东。

浦东正在大开发,他在建筑工地上找到了活,当时全国平均月收入不过300元至500元,他一天能挣10块钱,觉得太好了。但是活太苦太累,受不了,他在工地上搅拌混凝土,胳膊每天都是肿的。

浦东建设完了,他又随别人去了广东,进过工厂,在工地上呆过,多年下来,腰疼、腿疼,落下半身毛病。

那些年,他爱人一直在家带孩子,做留守女性。他跟爱人说:我负责挣钱,你负责把孩子带好,不用管其他的。

为了多挣钱,他尽量不回家探亲,因为“回老家要路费,还要给老人们亲戚们带礼物,回家一趟支出太大。”遇到午收秋收,农民工大量返乡,老板会高价留人,他就留下来,最长时,他有三四年都没回家。

某年暑假,爱人带着孩子去和他团聚。有一天晚饭后,他带着家人去爬工地附近的一座小山,爬到山顶,四面开阔,他们看到了夜色中的城市在漫无边际地铺展,他感慨地说,唉,这眼前的万家灯火,将来有哪一扇窗户里的灯光,是我儿子的呢?

仇凤仙觉得这个农民工“很有情怀”,“他从来没为自己打算过,想的只有孩子,这也是第一代农民工外出的最大动力。”

他的两个儿子,后来都考上了大学,在城市里安家立业,年过半百的他,现在仍然在打工,替孩子还房贷,但对他来说,这已经是“甜蜜的负担”。

这位农民工在外打拼了30年,终于实现了“代际跨越”,但这样的例子,少之又少。

“代际跨越”之痛

仇凤仙用“4D”来形容第一代农民进城就业的工作类型。4D分别是Dirty(脏)、Danger(危险)、Damage(损伤)和Difficult(就业困难)。

除此之外,第一代农民工还较多地受到国家相关政策的影响,一旦有风吹草动,就得立马返乡。

资料显示,从流动政策变迁的角度来看,改革开放以来我国农村的社会流动可以细分为松绑期、调控期和积极引导期三个阶段。

1978年~1988年,国家逐渐取消对农民进城开店、务工经商的政策限制,由此形成了1989年的第一次“民工潮”。

1989年~1999年,为了减少“民工潮”对城市的冲击,各地采取严格控制措施,农民外出务工势头减缓。1992年后,为增加农民收入,国家又开始放宽对农民进城务工的限制,由此出现了1992年的第二次“民工潮”和1994年的第三次“民工潮”。90年代中后期,由于农民进城务工、城镇新增劳动力就业、下岗失业人员再就业“三峰叠加”,一些城市对农民工再次采取限制措施。

在这样的大背景下,第一代农民工面临着“经济吸纳、社会排斥”的尴尬局面,这使得他们长时间成为游离于城市与农村之间的边缘群体。

时代的变迁,也清晰地勾画出不同代际的农民工的命运线条。“第一代农民工是以‘生存—经济’预设为条件的外出务工逻辑,是为了解决生计问题,他们挣的钱,都要用来接济家庭开支,尤其是子女的成长。到了第二代农民工,他们都是1980年以后出生,属于发展自我型的,他们挣了钱,很少给家里,大多都用来改变自身的处境。到了第三代,是00后了,他们已经越来越多地融入了城市,成为新型工人和城市新市民的一部分。”

改善家庭经济,实现“代际跨越”,几乎是所有第一代农民工的梦想,但结果却不尽如人意。

仇凤仙在调查和访谈中发现,拼命干活,拼命压缩自己的消费空间,是农民工们积攒财富的唯一方式,“像上世纪90年代,一个农民工一个月能挣两百多,省吃俭用,刨去少得可怜的开支,能寄回家两百块钱,这可是很大一笔钱,当地盖一套大瓦房要四五千,他攒上两三年就能盖上一套了。”

但想要实现“代际跨越”,则要艰难得多,很多农民工的子代,命运并没有改变,仍然陷在原地。

和“举家随迁”模式不同,第一代农民工大多属于个体流动模式,他们外出务工后,孩子成为留守儿童,“由于亲情缺失,缺少陪伴、引导和教育管教,孩子很难养成好的学习和生活习惯,走入社会后,竞争力比较弱,社会化韧性很差。”

仇凤仙想起2018年的一部纪录片《三和人才市场》里的“三和大神”,“那里面拍摄的靠打日结工生存、干一天玩三天的新生代农民工,有很多就是第一代农民工的孩子。”

让他们工作是最好的关怀

在调研中,面对“将来有什么打算?”这一问题,第一代农民工中最多的回答是:哪有什么打算,干到干不动时生病了就不干了呗。

两年前,仇凤仙在一篇文章里呼吁给农村老人多提供一些好的工作机会,结果被一位专家批评说“没有人文情怀”,专家说,他们要休息,你却还让他们去工作。

仇凤仙觉得,很多人并不了解农村,不了解农村老人的真实处境,让他们休息,谁来给他们提供经济支持?工作恰恰是对他们最大的关怀。

她调研过的一位老人,75岁了还在建筑工地上打小工,正规的建筑工地进不去,就在乡村里帮私人盖房子,一天能挣100多块钱。

对农村老人来说,他们没有退休的概念,也没有机会可以退休,只要活着,只要能动,就总要劳作。

第一代农民工已经或正在步入老年,他们的未来会怎样?

但仇凤仙还是对此抱以乐观,她在调研中感觉到,第一代农民工很少有成为城市人的想法,他们和乡土的牵绊很深,也从未真正脱离农业生产,当他们在城市里失去工作机会后,最可能的选择是,重新回到故乡。

“我觉得政府首先应该在制度层面上共建一个老年友好型社会。第二个就是生计落脚点的问题,他们早晚要回到农村,不如提前在农村搭建能容纳他们的空间,比如在乡村振兴过程中,安排第一代农民工返乡后的生计,让他们力所能及参与乡村建设,并通过劳动获得报酬。他们在外务工多年,受过良好的训练,有专长,有见识,一定能够发挥作用。”

安徽商报融媒体记者 祁海群/文 王士龙/摄 周继龙/图