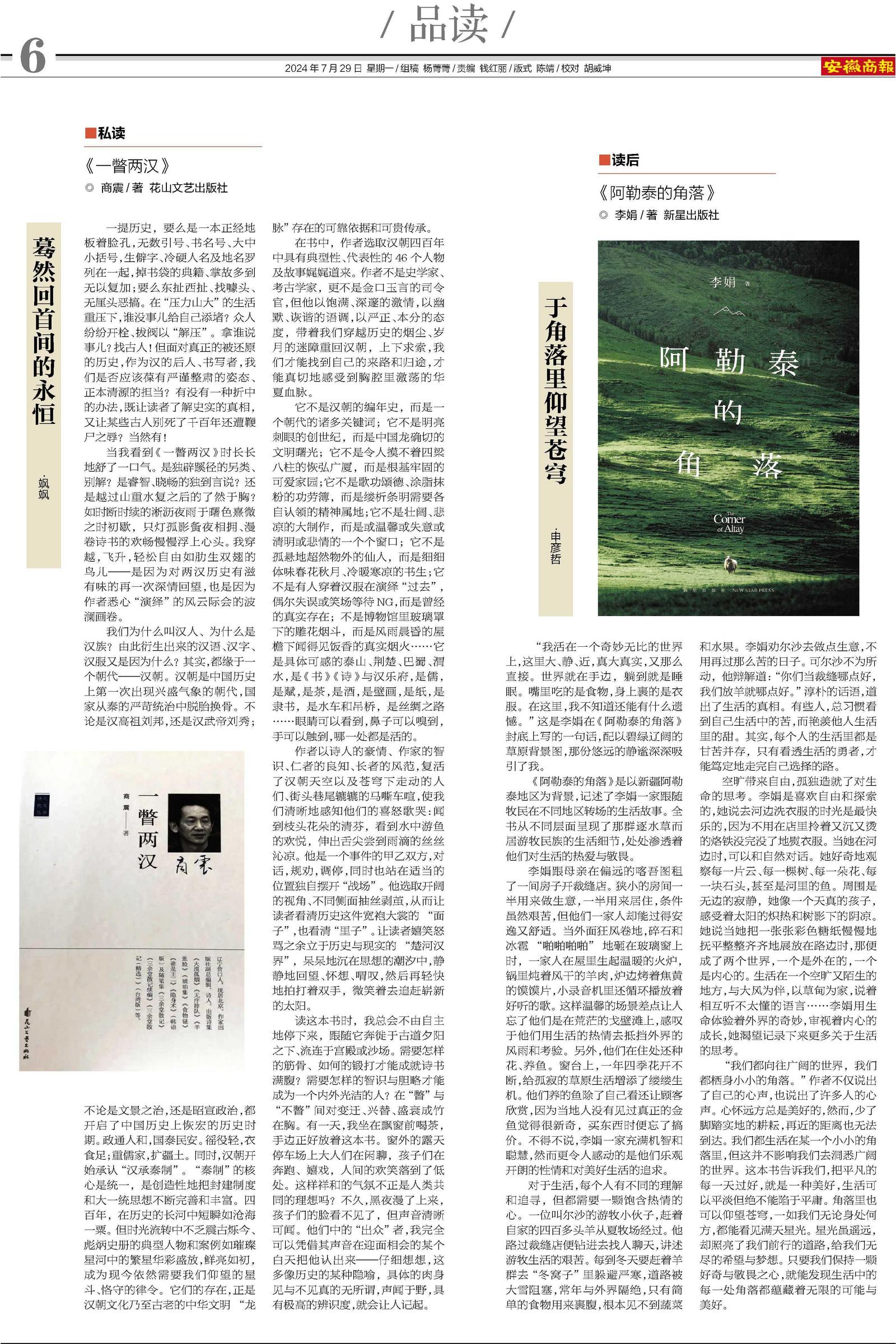

·飒飒

《一瞥两汉》

◎ 商震/著 花山文艺出版社

一提历史,要么是一本正经地板着脸孔,无数引号、书名号、大中小括号,生僻字、冷硬人名及地名罗列在一起,掉书袋的典籍、掌故多到无以复加;要么东扯西扯、找噱头、无厘头恶搞。在“压力山大”的生活重压下,谁没事儿给自己添堵?众人纷纷开栓、拔阀以“解压”。拿谁说事儿?找古人!但面对真正的被还原的历史,作为汉的后人、书写者,我们是否应该葆有严谨整肃的姿态、正本清源的担当?有没有一种折中的办法,既让读者了解史实的真相,又让某些古人别死了千百年还遭鞭尸之辱?当然有!

当我看到《一瞥两汉》时长长地舒了一口气。是独辟蹊径的另类、别解?是睿智、晓畅的独到言说?还是越过山重水复之后的了然于胸?如时断时续的淅沥夜雨于曙色熹微之时初歇,只灯孤影夤夜相拥、漫卷诗书的欢畅慢慢浮上心头。我穿越,飞升,轻松自由如肋生双翅的鸟儿——是因为对两汉历史有滋有味的再一次深情回望,也是因为作者悉心“演绎”的风云际会的波澜画卷。

我们为什么叫汉人、为什么是汉族?由此衍生出来的汉语、汉字、汉服又是因为什么?其实,都缘于一个朝代——汉朝。汉朝是中国历史上第一次出现兴盛气象的朝代,国家从秦的严苛统治中脱胎换骨。不论是汉高祖刘邦,还是汉武帝刘秀;不论是文景之治,还是昭宣政治,都开启了中国历史上恢宏的历史时期。政通人和,国泰民安。徭役轻,衣食足;重儒家,扩疆土。同时,汉朝开始承认“汉承秦制”。“秦制”的核心是统一,是创造性地把封建制度和大一统思想不断完善和丰富。四百年,在历史的长河中短瞬如沧海一粟。但时光流转中不乏震古烁今、彪炳史册的典型人物和案例如璀璨星河中的繁星华彩盛放,鲜亮如初,成为现今依然需要我们仰望的星斗、恪守的律令。它们的存在,正是汉朝文化乃至古老的中华文明“龙脉”存在的可靠依据和可贵传承。

在书中,作者选取汉朝四百年中具有典型性、代表性的46个人物及故事娓娓道来。作者不是史学家、考古学家,更不是金口玉言的司令官,但他以饱满、深邃的激情,以幽默、诙谐的语调,以严正、本分的态度,带着我们穿越历史的烟尘、岁月的迷障重回汉朝,上下求索,我们才能找到自己的来路和归途,才能真切地感受到胸腔里激荡的华夏血脉。

它不是汉朝的编年史,而是一个朝代的诸多关键词;它不是明亮刺眼的创世纪,而是中国龙确切的文明曙光;它不是令人摸不着四梁八柱的恢弘广厦,而是根基牢固的可爱家园;它不是歌功颂德、涂脂抹粉的功劳簿,而是缕析条明需要各自认领的精神属地;它不是壮阔、悲凉的大制作,而是或温馨或失意或清明或悲情的一个个窗口;它不是孤悬地超然物外的仙人,而是细细体味春花秋月、冷暖寒凉的书生;它不是有人穿着汉服在演绎“过去”,偶尔失误或笑场等待NG,而是曾经的真实存在;不是博物馆里玻璃罩下的雕花烟斗,而是风雨晨昏的屋檐下闻得见饭香的真实烟火……它是具体可感的泰山、荆楚、巴蜀、渭水,是《书》《诗》与汉乐府,是儒,是赋,是茶,是酒,是壁画,是纸,是隶书,是水车和吊桥,是丝绸之路……眼睛可以看到,鼻子可以嗅到,手可以触到,哪一处都是活的。

作者以诗人的豪情、作家的智识、仁者的良知、长者的风范,复活了汉朝天空以及苍穹下走动的人们、街头巷尾辘辘的马嘶车喧,使我们清晰地感知他们的喜怒歌哭:闻到枝头花朵的清芬,看到水中游鱼的欢悦,伸出舌尖尝到雨滴的丝丝沁凉。他是一个事件的甲乙双方,对话,规劝,调停,同时也站在适当的位置独自摆开“战场”。他选取开阔的视角、不同侧面抽丝剥茧,从而让读者看清历史这件宽袍大裳的“面子”,也看清“里子”。让读者嬉笑怒骂之余立于历史与现实的“楚河汉界”,呆呆地沉在思想的潮汐中,静静地回望、怀想、喟叹,然后再轻快地拍打着双手,微笑着去追赶崭新的太阳。

读这本书时,我总会不由自主地停下来,跟随它奔徙于古道夕阳之下、流连于宫殿或沙场。需要怎样的筋骨、如何的锻打才能成就诗书满腹?需要怎样的智识与胆略才能成为一个内外光洁的人?在“瞥”与“不瞥”间对变迁、兴替、盛衰成竹在胸。有一天,我坐在飘窗前喝茶,手边正好放着这本书。窗外的露天停车场上大人们在闲聊,孩子们在奔跑、嬉戏,人间的欢笑落到了低处。这样祥和的气氛不正是人类共同的理想吗?不久,黑夜漫了上来,孩子们的脸看不见了,但声音清晰可闻。他们中的“出众”者,我完全可以凭借其声音在迎面相会的某个白天把他认出来——仔细想想,这多像历史的某种隐喻,具体的肉身见与不见真的无所谓,声闻于野,具有极高的辨识度,就会让人记起。